〒542-001 大阪府大阪市中央区谷町7-2-2 大福ビル402

営業時間 | 10:00~17:00 |

|---|

定休日 | 水・祝祭日 |

|---|

障害年金受給から見た精神障害の概念

教 育 講 演 6

平成6年5月27日(B会場:9:00〜10:00)

司会 樋田 精一(国立精神・神経センター武蔵病院)

障害年金受給者から見た精神障害の概念

金澤 彰(愛媛大学神経精神医学教室)

出所:精神経誌(1994)96巻9号

はじめに

精神障害者の社会復帰, 社会参加のために, 障害年金が大きな役割を果たしているが, わが国の公的年金制度, 特に障害年金制度にはたくさんの問題がある。 年金制度の度重なる改訂と, 精神医学の学説が矛盾を拡大し, 精神障害者が障害年金を受給できない, いわゆる無年金の状態におかれる危険も存在する. 障害年金制度は実に複雑であるが, 教育講演の機会に,できるだけ分かりやすく解説した。 表題を「障害年金受給から見た精神障害の概念」としたが,これにとらわれず, どのようにすれば障害年金を受給できるかという点に絞って話を進める。

なお,全家連年金問題研究会で編集した「精神障害者の障害年金の請求の仕方と解説」をテキストにした。 (1)

わが国の公的年金制度の特徴 わが国の障害年金制度は社会保険方式を採用している. わが国の国民年金制度は,法制定に先だって昭 和33年に社会保障制度審議会が行った答申「国民年金制度に関する基本方策について」 においては、被保険者が保険料を納付する拠出制と保険料を納付しない無拠出制を組み合わせた制度とする よう提言しており, 無年金者は生じない構造にな っていたが,国の財政負担が増大することを恐れ た政府が、 社会的扶養の思想を後退させて, 保険 料を納付しない被保険者には年金を支給しないと う, 「保険」主義を徹底させることになった(2)

その結果, 国民皆年金といわれる時代にはいったにも関わらず, 20歳を過ぎて年金保険料を納付していない場合は,障害認定日に法別表に定める程度の障害があると認められても、 初診日に納付 要件がないという理由で, 障害年金を受給できな い状況に置かれることになった.

しかも、今述べた初診日, 障害認定日, 障害の程度、保険料の納付要件などの用語がたいへん難しく, 障害年金診断書を作成する医師であっても, 正確に理解している人は少ないのが現状である。 それは, 厚生省, 社会保険庁などの当該官庁の国 民に対する教育不足と同時に, 公的年金の制度運用に国民を参加させるような民主的制度運用を怠った結果であると思われる.

しかし、ここでは公的年金制度の問題点をこれ以上触れる時間はない。 社会保険方式である公的 年金制度が,「保険」主義を徹底させることによって,保険料の納付要件がないといった理由で無年金障害者をつくり出す構造を持っていることを指摘するにとどめる.

障害年金を受給できる条件

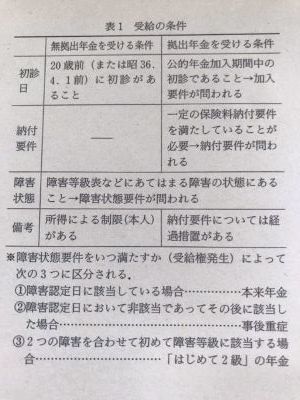

障害年金を受給するための条件を, 表1に示し た。

I. 無拠出年金を受ける場合 20歳以前に初診日がある障害者は, 保険料を 納付していなくても, 20歳を過ぎると障害年金 を受けることができる. 精神遅滞や小児自閉症では,20歳以前に障害 が見つかっていて, 初診日も20歳以前にあるから, 20歳になった日から3ヵ月以内に障害年金 を請求すると年金を受給できる.なお, 知的障害, 発達障害の場合,医師の診察を受けたことがなく ても、障害年金を受けることができる。

精神分裂病を初め, 思春期、青年期に発症する 精神病によって障害者になった場合も, 20歳以 前に初診日があれば, 障害年金を受けることがで きる.

もちろん,障害の状態が法別表に定められた程 度であることが条件になる.

II. 拠出制年金を受ける場合

20歳を過ぎた日本人は,国民年金を初め何ら かの公的年金に加入していなければならない。そ して, 20歳以後に発症し, 20歳以後に初診日が ある傷病によって障害者になった場合, 初診日に公的年金に加入しており,かつ一定の保険料を納 付している, すなわち保険料の納付要件を満たし ている必要がある。

この場合も、障害の状態が法別表に定められた 程度であることが条件になる。

障害認定日とは,障害の程度を評価し,障害基礎年金などを支給するか否か, 支給するとすればどの等級の年金かを認定する日である。年金制度においては,障害認定日は初診日から1年6ヵ月目と定めている。障害認定日に障害の程度が法別表に定める程度に達していると,その日に請求するので、「本来請求」と名づけ、障害認定日に障害が重くなく,後に法別表に定める程度に重くなった場合、「事後重症」と称している。

障害が固定している場合, たとえば精神遅滞や 自閉症では、初診日から1年6ヵ月の時点を障害認定日として年金を請求する。 また,その日が 20歳以前に当たる場合は, 20歳の誕生日を障害が固定した日として請求する。

精神分裂病のように、障害が固定しない,あるいは障害が変動を続けている疾病の場合でも,初診日から1年6ヵ月目を障害認定日として請求する.

また,脳血管性痴呆や植物状態などの場合,初 診日から1年6ヵ月を経過する前に障害が固定し, 回復の見込みがないと判断されれば、初診日から 6ヵ月を経過すれば障害年金を請求できる。その 日が障害認定日になる.

障害の程度について, 国民年金には1級と2級, 厚生年金には1級 2級, 3級がある。 1級とは, 障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめ る程度, すなわち他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度の障害 であり,2級とは,日常生活に著しい制限を受けるか、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度, すなわち, 他人の助けを借りる必要はないが,日常生活が極めて困難で,労働により 収入を得ることができない程度のものとされてる。

3級とは, 労働が著しい制限を受けるか, 労働 に著しい制限を加えることを必要とする程度のものと定められている。

精神障害における疾患別の障害の状態はテキス ト(文献1) 153ページに示してある。 以上、現行の障害年金制度を大まかに説明したが、これから演者の主張も入れて障害年金診断書の書き方と障害評価について述べる。

障害年金診断書の書き方

診断書に従って説明する。

まず,この診断書は障害年金を受給するための 診断書であることを心得て, 本人や家族の話をよく聞き、日常生活における障害を総合的に表現す あるように努める。 けっして,精神症状を羅列した 「医学的な」 診断書を書くのではなく, 精神科医 ではない、ごく普通の事務員が読んでも,障害が あって生活できない状態だと納得するような診断書を書く.

障害の原因となった傷病名

障害の原因となった傷病名は,精神分裂病,躁 うつ病,非定型精神病、てんかん,中毒精神病, 器質精神病,精神薄弱の7種類である。 神経症, 性格異常は対象とならない。 心因反応 も対象にならない。 心因がなくなると、症状も障 害も消退するという概念だからであろう。ただし, 社会保険庁の解釈例に,重症神経症は障害年金の 対象となる可能性を指摘したものもあるから, 初めから障害年金は受けられないと考えなくともよい。

性格異常に関していえば, 境界性人格障害という傷病名で障害年金を請求する場合, 対象と認定するか否かは認定医員の判断に任されているといってよい。 私は, 境界性人格障害では障害年金の対象とはなり難いと考えている。 偽神経症性分裂 病という意味の境界例であれば対象としてもよいかと思うが, そういう診断名を使うなら, いっそ精神分裂病とすれば良いと思う。

覚醒剤精神病は対象にならない。覚醒剤の使用 は非合法であるからという理由からであり, 演者 もある時期まで覚醒剤は対象外と考えていた。 しかし, 覚醒剤を使用していた時期に精神症状を体験していたものの,その後治療を受けないでも症状が消失し, 数年後幻覚妄想状態になった分裂病患者の事例を診て, 現行の認定に疑問を感じている。覚醒剤を使用していたとしても,それとは別に精神分裂病が発症していることが明確であれば, 精神分裂病として障害年金の対象になるわけだから初めから覚醒剤使用を対象外と考えない方がよいと思う。

ここで, 病名告知の問題を取り上げておきたい。近年, 分裂病という病名を告知する精神科医が増えているとは思われるが, まだまだはっきり病名を告げない医師が多いようである. そのため,患者や家族が障害年金を受給できるのかどうか分からないという相談もある。 あるいは, 心因反応と告げていて, 初診時の診断が分裂病でなかったという理由で年金を受給できないと判断されそうになった事例もある。 本来, 患者に正しく病名を告げ, 協力を得ながら進めねば, 治療も社会復帰もできないはずである。早い時期に病名を告知して, 治療を進めるのがよいと思う。

初めて医師の診断を受けた日

いわゆる初診日である。この日が20歳以前で あれば,無拠出年金を受給することになる。 診断 書作成医が自分で診たか, 作成医の勤務する病院 で診て診療録に記載がある場合,その日付けを記入して, 「診療録で確認」 とする。 その場合, 国民年金の障害基礎年金を請求するのであれば,改めて受診状況等証明書を提出する必要はない。 厚生年金の場合は受診状況等証明書を提出する。

初診日が本人または家族の申し立てによる場合 は,受診状況等証明書を提出する。

「傷病が治ったかどうか」。 この欄に障害認定日 を記入する。

現病歴

「発病から現在までの病歴及び治療の経過、 内 容, 就学・就労状況等, 期間, その他参考となる 事項」とあるが,現病歴と治療歴を書く。 作業所 等でのリハビリもこの欄に書く。

初診時所見

この欄には、診断書を作成している医師の属し ている医療機関での初診時所見を書く. 幻聴, 妄 想などと精神症状を羅列するだけでなく, 表情,態度, 精神症状などを含めて, 患者の状態がよく分かるように記載する.

発育・養育歴等

ここでは,職歴の欄の記入に当たって注意が必 要。作業所などへの通所はリハビリの一環である から,ここには記載しない。 あくまでも、 一般就労を書く.

障害の状態

ここから下,障害の状態の記載がこの診断書で最も重要な部分である。 単に精神症状を書くのではなく, 障害の状態を記載するように。 ア「現在の状態像」の欄では,該当する項目を全部選ぶことはもちろんであるが, 7の「分裂病等残遺状 態」を活用して障害の状態を表現することが必要である。 その際, 「分裂病等」にこだわらず,非定型精神病や躁うつ病, その他の精神病であっても,自閉,感情鈍麻, 意欲減退が認められれば, その項目を選ぶ。 また, 8 「その他」には、身だしなみに気を配らない, 疲れやすくて就労できな い, 対人関係を保ちにくいなど, 生活上の障害とみなされる状況を書く。 その右のイ欄には,具体的な説明を記載する.

ウの「日常生活状況」の欄は, <平均的な生活 環境における状態> を記載するように求められている.つまり,入院患者であっても, 家庭生活な り社会生活を送っている場合,どのような状況にあるかを推測して記入する。 入院中は院内で対人関係は保たれていても,退院した場合はうまく人づき合いができない, 日常生活にも援助が必要だと推測されるならば、その項目を選ぶ、食事、用便など, 自立できているか, 援助が必要か、まったくできないか,いずれかを選ぶが, すべて自立できている場合は障害がないと判定されてもしかたがない。いくつかの項目に援助が必要, あるいはできないという判定があるような選択をすること。

日常生活能力の程度では, <(1) 精神症状は認め 4 あるが,社会生活は普通にできる〉を選ぶと障害年金を受給できないことがある。

エ, オ, それぞれ必要な所見を記入する.

平成4年4月に診断書の様式が改訂され, 介助 を要するという表現が, 援助を要すると改められ、 本学会の社会復帰問題委員会年金問題小委員長名で 「精神の障害用障害年金診断書の様式改訂につ いて」と題する会告が本誌に掲載された3) その趣旨を活かすとともに, 新しい様式の診断書を使ってほしい。

日常生活活動能力または労働能力

この欄は,国民年金に加入している人の場合は 日常生活能力を書き, 厚生年金の場合には労働能力を書く。 この診断書は障害があるということを 証明しようとするものであるから, 「条件があれば労働可能」と記入するより、「条件を整えなければ労働不能」 とする方が障害が明確になる.

くどいようだが, 障害を総合的に表現して、年金を受けられるような診断書を書く.

精神の障害を評価するに当たっての問題点

障害受容に時間がかかること

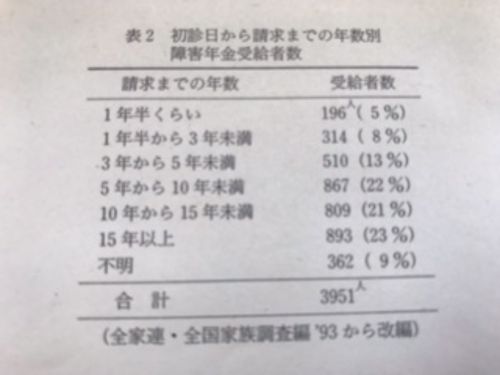

わが国の社会保険制度では, 障害者本人が請求 する請求主義をとっている。 精神障害者が障害年 金を受けようと決心して請求するまでには, かなりの年数がかかる. 初診日から1年6ヵ月を経過した障害認定日に年金を請求する人は少ない。 ほとんどの障害者は5年、10年あるいは15年以上経ってから, 年金を請求している。 表2に全家連 が1992年に行った調査の結果を示したが, 初診日から5年までに請求した人は26%に過ぎず, 10年以上を経過して請求した人が44%にものぼる。これは障害年金の制度を知らなかっただけではなく、自らの障害を受容できないことの現れと見るべきである。 患者自身障害を受容できないだけではなく, 家族もまた障害を受容するのに時 間がかかることを意味している。

精神障害者の年金は本来請求ではなく、多くは事後重症の形で支給されている.

そこで,年金を障害認定日に遡って請求する遡及請求が問題になる。 通常は請求時の現症によって等級が認定されるが, その障害の状態が障害認 定日にまで遡って存在していたことが証明される場合,障害年金を遡って請求できる, いわゆる遡及請求という制度がある。 その手続きは,障害認定日及び診断書作成日の診断書を提出すれば良いが,なかには遡及請求をしない場合にも2通の診断書を書かねばならないと間違えている医師がいある。 作成時の診断書だけでもその翌月から年金を支給される.

会計法上5年間しか遡れないが, それでも5年自分の障害年金を合計すると数百万円にのぼること もあって、その扱いはおろそかにはできない。さて,障害の受容に時間がかかるため, 精神障害者が障害年金を受けようと思ったときには, す でに初診日を証明するカルテがないとか、医師が亡くなっていて初診日が明確にならない, そのために年金を受給できないことが起こる。

精神分裂病の障害特性と障害年金の障害評価

精神の障害用の年金診断書で障害年金を受けている障害者は,精神分裂病と精神遅滞がほぼ40%ずつを占め, 残りを他の精神障害が分けあっている。 だから, 精神障害の障害年金といえば, ほとんど分裂病の障害をどう評価するかという問題に集約される.

同時に、分裂病ほど現行制度での障害年金を受給しにくい障害はないともいえる。 まず, 分裂病は思春期あるいは青年期に発症する。 20歳前後に発症し, 20歳までに発症していても医療を受けていないために20歳以前に初診日がない, 20歳を少し越えて発症してもその頃は年金制度に加入していない, 加入していても保険料を納付していない。 こういう悪条件が重なりあうことが非常に起こり易い障害である。 さらに分裂病を発症するような状況の若者やその家族は,社会的な関心をもたず, 加入や保険料納付を行っていないことが多いと推定される。 平成3年 4月から学生も国民年金に強制加入することになったが, 分裂病を発症する若者たちの多くは,現在でもおそらく保険料を納付していないであろう。 発症の時期と年金制度に加入する時期がほぼ一致し、しかもその時期に加入せず, 保険料の納付もしない,そのために無年金障害者になるおそれがあることを第一に指摘しておく。

次に、分裂病の場合, 病識欠如が災いして, 障害年金を請求できないという事実がある. わが国の社会保障制度は請求主義の立場をとっていて、 本人が請求しない限り給付は行われない。ところが病識のない分裂病患者の場合, 自分で障害年金を請求することはあり得ない。 家族が気づいて請求しようとしても,本人が拒否すると請求できな かったり、本人に隠して請求して家族が年金を受け取っていることもある。 それが障害年金が障害 者自身のために使われない一因にもなっている。

また,すでに障害年金を受給している分裂病の患者が社会保険事務所に年金受給を辞退する手続きをしたり, 有期認定の際, 診断書提出を行わないために支給されないまま3年が経過し, 失権する 場合も出てきている。一旦失権すると, 同一障害では年金を受給できなくなる.

また, かろうじて病識を獲得している患者の場 合でも,自分は病気であるが障害者ではないと言い張る人たちもいる。そういう場合、障害年金を受給して社会参加しようと勧めてもなかなか承知してもらえないことがある。 病気が治れば障害者ではない, むしろ障害が残らないように治してほしいと希望する。 障害者の意思を尊重すべきであることは十分承知しているつもりだが, 病識欠如による受給拒否の場合は、受給権を守るのが診断書作成医や認定審査医員の役割であろう。

お問合せ・ご相談はこちら

担当:西川 好和

受付時間:10:00~17:00

定休日:水・祝祭日

障害年金は、すべての病気やケガの後遺症、うつ病、自閉症、発達障害、高次脳機能障害などが請求の対象になります。

手続きができない、請求したが年金が支給されなかったなどの方の相談と手続きの代行を承っております。

無料相談実施中

大阪谷町社労士事務所

谷町障害年金請求センター

住所

〒542-001

大阪府大阪市中央区

谷町7-2-2

大福ビル402

アクセス

谷町六丁目駅③番出口より

徒歩約2分

空堀商店街入り口西角よりすぐ

営業時間

10:00~17:00

定休日

水・祝祭日